"La ricerca dell’essenziale diventa la mia ossessione. Una molla che scatta se leggo Omero e inizio a riflettere su come l’Iliade e l’Odissea siano nate dalla trascrizione di poemi sulla storia dell’uomo e di miti delle origini tramandati a voce da antichi cantori che, di volta in volta, ne hanno limitato i versi, introducendo una parola più esatta al posto della precedente."

Da Enzo MARI, 25 modi per piantare un chiodo, ediz. Mondadori, Milano, marzo 2011, 1° ediz. cap III pag 29

Entrambe le opere sono attribuite ad Omero e narrano delle vicende che hanno preceduto, riguardato e succeduto l’evento della guerra di Troia. In particolare l’Iliade narra della Guerra di Troia, di come si è svolta attraverso i suoi personaggi principali tra i quali il “pelide Achille”, Agamennone, Ulisse ed Elena. L’Odissea narra invece del burrascoso ritorno di Ulisse nella sua terra natale Itaca una volta conquistata Troia.

L’Iliade è in ordine cronologico il primo, e non tratta, come dell’intera guerra di (10 anni), ma di un particolare episodio, l’ira di Achille in seguito alla morte dell’amico e cugino Patroclo, che si svolge in un periodo di soli 51 giorni.

I principali protagonisti sono Achille, Agamennone, Menelao, Aiace ed Ulisse dalla parte dei greci assedianti, Ettore, Priamo, Paride, Cassandra, Ecuba da parte dei Troiani. Sarà proprio Ulisse a consigliare all’esercito di Agamennone di utilizzare lo stratagemma del cavallo di Troia nel quale si nascose un drappello di soldati che espugnarono la città aprendo le porte all’esercito fuori dalle mura.

I principali protagonisti sono Achille, Agamennone, Menelao, Aiace ed Ulisse dalla parte dei greci assedianti, Ettore, Priamo, Paride, Cassandra, Ecuba da parte dei Troiani. Sarà proprio Ulisse a consigliare all’esercito di Agamennone di utilizzare lo stratagemma del cavallo di Troia nel quale si nascose un drappello di soldati che espugnarono la città aprendo le porte all’esercito fuori dalle mura.

L’Odissea tratta invece del ritorno a casa dell’eroe Ulisse (Odisseo) e del suo lunghissimo viaggio verso l’isola di Itaca.

L’Odissea tratta invece del ritorno a casa dell’eroe Ulisse (Odisseo) e del suo lunghissimo viaggio verso l’isola di Itaca.Per aver peccato, mancando di rispetto agli dei (Ulisse crede che la vittoria sia merito suo e di non dover nulla alle divinità), il Dio dei Mari ostacolerà il suo viaggio. I principali protagonisti sono Ulisse, Penelope, la maga Circe, la dea Calipso, Eolo il Dio dei Venti, Atena, Telemaco (figlio di Ulisse). Personaggi divenuti celebri da questo epico racconto sono il Ciclope Polifemo, battuto con l’astuzia, le sirene ammaliatrici, sfidate e vinte, e la maga Circe.

Figura 1 Maga Circe, Figura 2 Polifemo, Figura 3 Le sirene

L’Iliade venne composta nella regione della Ionia Asiatica intorno al 720 a.C mentre la datazione dell’Odissea viene comunemente fatta risalire al periodo tra l’800 a.C. e il 700 a.C.

Sono entrambe suddivise in 24 libri, ognuno dei quali indicato con una lettera dell’alfabeto greco minuscolo. La lingua usata è il greco antico e il tono narrativo è maestoso per entrambe le opere.

Sono entrambe suddivise in 24 libri, ognuno dei quali indicato con una lettera dell’alfabeto greco minuscolo. La lingua usata è il greco antico e il tono narrativo è maestoso per entrambe le opere.

Link di riferimento:

Immagini:http://it.wikipedia.org/wiki/Odissea

"Ci portiamo un telone che serva da tenda, due padelle, un chilo di sale e qualche forma di pane, due canne da pesca e due libri: io qualcosa su Platone, lui su un libro dello scrittore francese Octave Mirbeau..."

Da Enzo MARI, 25 modi per piantare un chiodo, ediz. Mondadori, Milano, marzo 2011, 1° ediz. cap III pag 29

| Platone |

FEDRO – Ma dimmi, per Zeus, tu, o Socrate, credi ancora che questo mito sia vero?

SOCRATE – Ma se io non ci credessi, così come non ci credono i sapienti, non sarei lo strano uomo che sono. E in questo modo, facendo il sapiente, potrei sostenere che un colpo di vento di Bòrea gettò Orizia giù dalle rupi lì vicino, mentre stava giocando con Farmacèa, e che, dal momento che era morta in tal modo, si sparse la voce del suo rapimento da parte di Bòrea. [...] Per quanto mi riguarda, o Fedro, considero queste interpretazioni ingegnose, però proprie di un uomo molto esperto e impegnato, ma non troppo fortunato: se non altro, per il motivo che, dopo questo, diventa per lui necessario raddrizzare la forma degli Ippocentauri, poi quella della Chimera, e gli piove addosso tutta una folla di tali Gòrgoni e Pègasi e di altri esseri straordinari e le stranezze di certe nature portentose.

(Platone, Fedro, 229b-230a, Rusconi, Milano, 1993, p. 41-43)

|

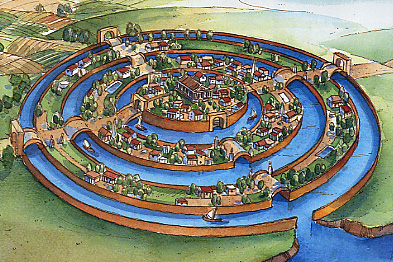

| Il mito di Atlantide |

|

| Il mito dell'Androgino |

Con l'avvento della filosofia, nel VI secolo a.C., questa forma di narrazione era stata accantonata o addirittura rinnegata dai filosofi, poiché non considerata razionale come la filosofia doveva essere. Il mito in Platone viene di nuovo rivalutato, come era già successo con

Socrate, e torna ad essere una forma di comunicazione valida, dopo un periodo di quasi totale abbandono con l'avvento della filosofia. Platone utilizza il mito all'interno dei suoi dialoghi per spiegare le cose nella maniera più semplice possibile, di modo che siano comprensibili a tutti o per lo meno a buona parte della popolazione ateniese.

|

| Il mito della caverna |

Link di riferimento:

http://www.comune.bologna.it/iperbole/minghetti/percorsi/filosofia/I%20Miti%20Di%20Platone/index.htm